Livre blanc

Introduction

Pendant plus de cent ans, depuis le début de la Première Guerre mondiale en 1914 jusqu'à l'invasion illégale à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, la suprématie de l'espace aérien dans les batailles a été définie par la nation disposant des avions avec équipage les plus avancés et des pilotes les mieux formés. Ces plates-formes étaient coûteuses, construites pour durer et financièrement douloureuses à perdre. Ce modèle n'est plus valable. Les systèmes aériens sans équipage (UAS) - bon marché, autonomes et de plus en plus furtifs - sont en train de réécrire les règles de la guerre moderne. Les drones n'ont besoin ni de pistes d'atterrissage, ni de hangars, ni d'équipages de vol et, dans certains cas, pas de pilotes du tout. Ils peuvent être lancés à partir de camions en stationnement, pilotés depuis l'extérieur des frontières nationales et même contrôlés à distance depuis des milliers de kilomètres.

Deux opérations récentes montrent à quel point les drones ont bouleversé la défense aérienne traditionnelle. Tout d'abord, le 1er juin 2025, l'opération ukrainienne "Spider's Web" a déployé 117 drones explosifs dissimulés dans des camions de marchandises à l'intérieur de la Russie. Ces drones ont détruit des bombardiers à capacité nucléaire dans cinq régions, infligeant des dégâts estimés à 7 milliards de dollars. Avec un coût opérationnel d'environ 234 000 dollars, cette opération illustre parfaitement comment un drone peu coûteux peut neutraliser ou détruire un avion de 100 millions de dollars.

Douze jours plus tard, l'opération israélienne "Rising Lion" a démontré la puissance des drones prépositionnés associés à une attaque plus traditionnelle. De petits drones explosifs, posés plusieurs mois auparavant, ont perturbé les radars et les communications iraniens, ouvrant la voie à plus de 200 avions de chasse, dont des F-35 perfectionnés, pour frapper plus de 100 cibles militaires et nucléaires. Le résultat a été une intégration transparente de plateformes autonomes et de forces aériennes en équipage dans un assaut unique et synchronisé.

L'initiative "ReArm" de l'UE, dotée d'un budget de 800 milliards d'euros jusqu'en 2027, considère les drones et les contre-systèmes d'armes à sous-munitions (cUAS) comme une "priorité urgente en matière de capacités". Les alliés de l'OTAN se sont engagés à porter les dépenses de défense à 5 % du PIB, soit plus du double de l'objectif précédent. Ces investissements tiennent compte non seulement de la menace que représentent les hélicoptères commerciaux bon marché, mais aussi de la montée en puissance de systèmes avancés tels que les drones contrôlés par fibre optique, insensibles au brouillage¹, les drones à voilure fixe, bricolés, de la taille d'un insecte, capables de brouiller les pistes², et bien d'autres encore.

Les implications sont claires : l'espace aérien peut désormais être violé sans qu'un attaquant ne pénètre jamais dans le pays cible. Les drones peuvent franchir les frontières sans utiliser les aérodromes, rester en sommeil pendant des semaines ou des mois et frapper avec précision tandis que les opérateurs ne sont pas détectés, ne sont pas contestés et sont souvent intraçables.

Ce rapport s'appuie sur les données opérationnelles de Dedrone pour les années 2024 et 2025 en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, afin d'examiner l'évolution des comportements et des tactiques des drones. Il analyse les schémas de franchissement des frontières, les opérations nocturnes, les profils des fabricants et les méthodes de détection, en identifiant la manière dont ces comportements évoluent et ce qu'ils révèlent sur la prochaine phase de la menace.

Section 1

Aujourd'hui, des drones peu coûteux, remplaçables ou attirés par l'ennemi, bouleversent plus d'un siècle d'hypothèses sur la défense aérienne et modifient la manière dont les nations se protègent. Les conflits réels ont démontré ce changement et exposé les limites des défenses aériennes conçues pour les menaces conventionnelles. Les drones, en particulier lorsqu'ils sont déployés en essaims ou associés à des systèmes de renseignement en temps réel et à des systèmes d'attaque traditionnels, peuvent démanteler les systèmes défensifs avant même qu'ils ne s'activent. Il ne s'agit pas d'anomalies isolées, mais de premières démonstrations d'un changement plus large dans la manière dont la puissance militaire est appliquée.

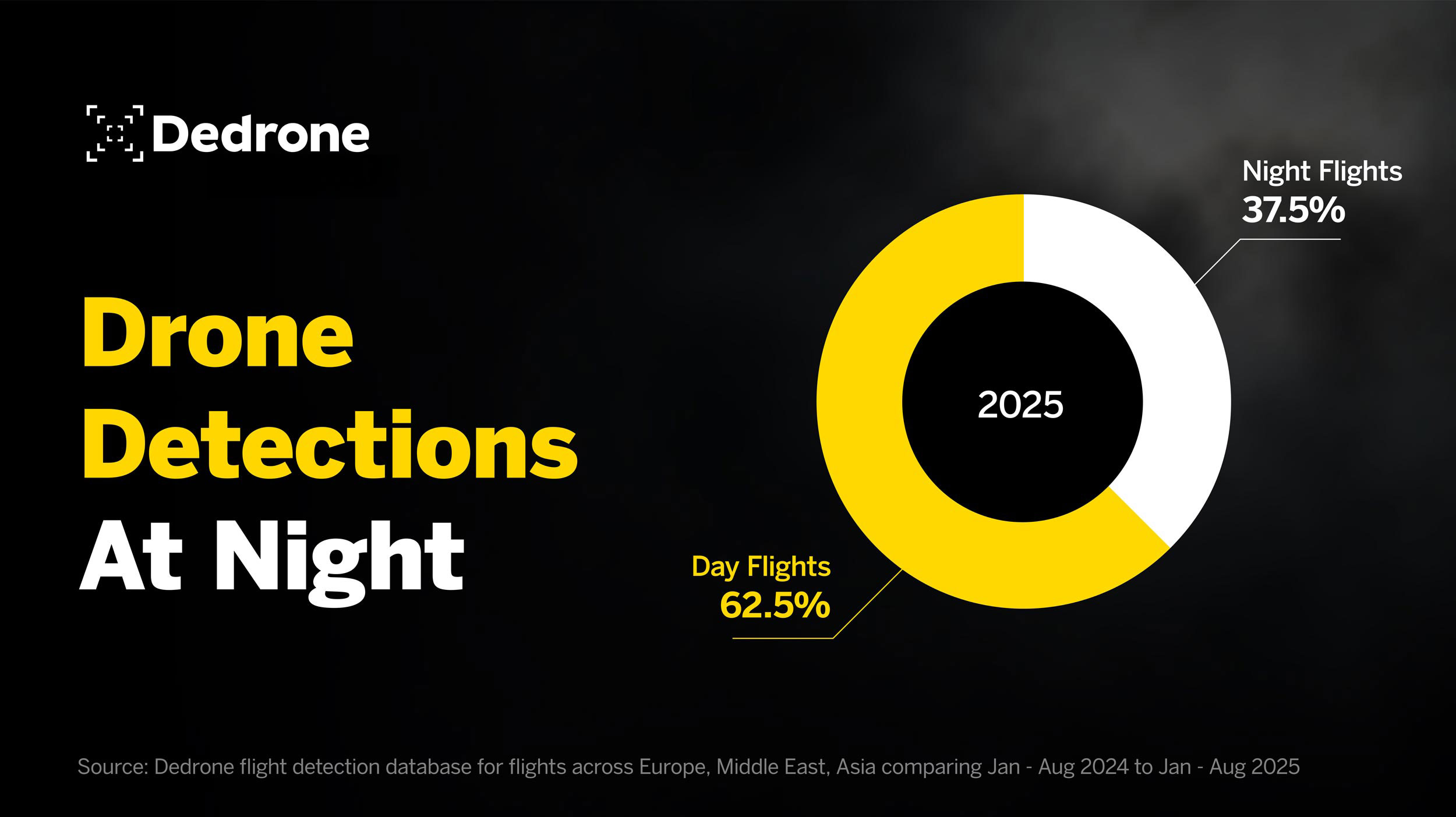

Les données du réseau 2025 de Dedrone confirment que ces tactiques deviennent monnaie courante. Alors qu'il ne reste que trois mois dans l'année, 37,5 % des détections en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ont eu lieu la nuit, ce qui indique que les opérateurs exploitent délibérément les conditions de visibilité réduite pour contourner la surveillance traditionnelle.

Les nouvelles technologies amplifient encore la menace. Les drones dotés de capacités de guerre électronique (GE) peuvent brouiller ou usurper des communications, perturbant à la fois la détection et les contre-mesures. Nombre d'entre eux opèrent suffisamment discrètement pour ne pas être remarqués avant qu'il ne soit trop tard, ce qui crée une pression psychologique persistante sur le personnel chargé de tenir le terrain ou de protéger physiquement les biens essentiels. Ces menaces latentes sont invisibles, imprévisibles et capables de frapper sans avertissement.

Pris ensemble, ces modèles signalent un bouleversement stratégique. La combinaison de plateformes peu coûteuses, de tactiques axées sur la furtivité et d'outils de contre-surveillance avancés signifie que l'espace aérien ne peut plus être sécurisé uniquement par des mesures traditionnelles. Les drones ne se contentent pas d'ajouter une nouvelle couche à l'environnement des menaces, ils le redéfinissent. Cela oblige les armées à repenser la manière, le lieu et le moment où les défenses doivent opérer. Les pays qui ne s'adaptent pas seront confrontés à des adversaires capables de frapper avec précision, de franchir les frontières à volonté et d'exploiter les vulnérabilités plus rapidement que les systèmes existants ne peuvent le faire.

Section 2

Pendant des décennies, les défenses aériennes ont été coûteuses et construites sur l'hypothèse que les menaces seraient à la fois détectées avec le temps de réagir et qu'elles mériteraient d'être contrées par des contre-mesures tout aussi coûteuses. Cette logique s'est effondrée. Peu coûteux, les UAS obligent désormais les armées à utiliser des intercepteurs de plusieurs millions de dollars ou à improviser des ripostes dangereuses à courte portée, ce qui donne dans les deux cas l'avantage à l'attaquant.

Les données de 2025 de Dedrone pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie montrent que trois catégories seulement - DJI, Autel et les constructions artisanales - représentent 94,70 % de toutes les détections :

Les 5,3 % restants sont répartis entre des dizaines d'autres fabricants. Cette concentration signifie qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des drones présents sur les théâtres d'opérations proviennent d'écosystèmes bien connus et disponibles dans le commerce, et qu'ils sont utilisés à grande échelle.

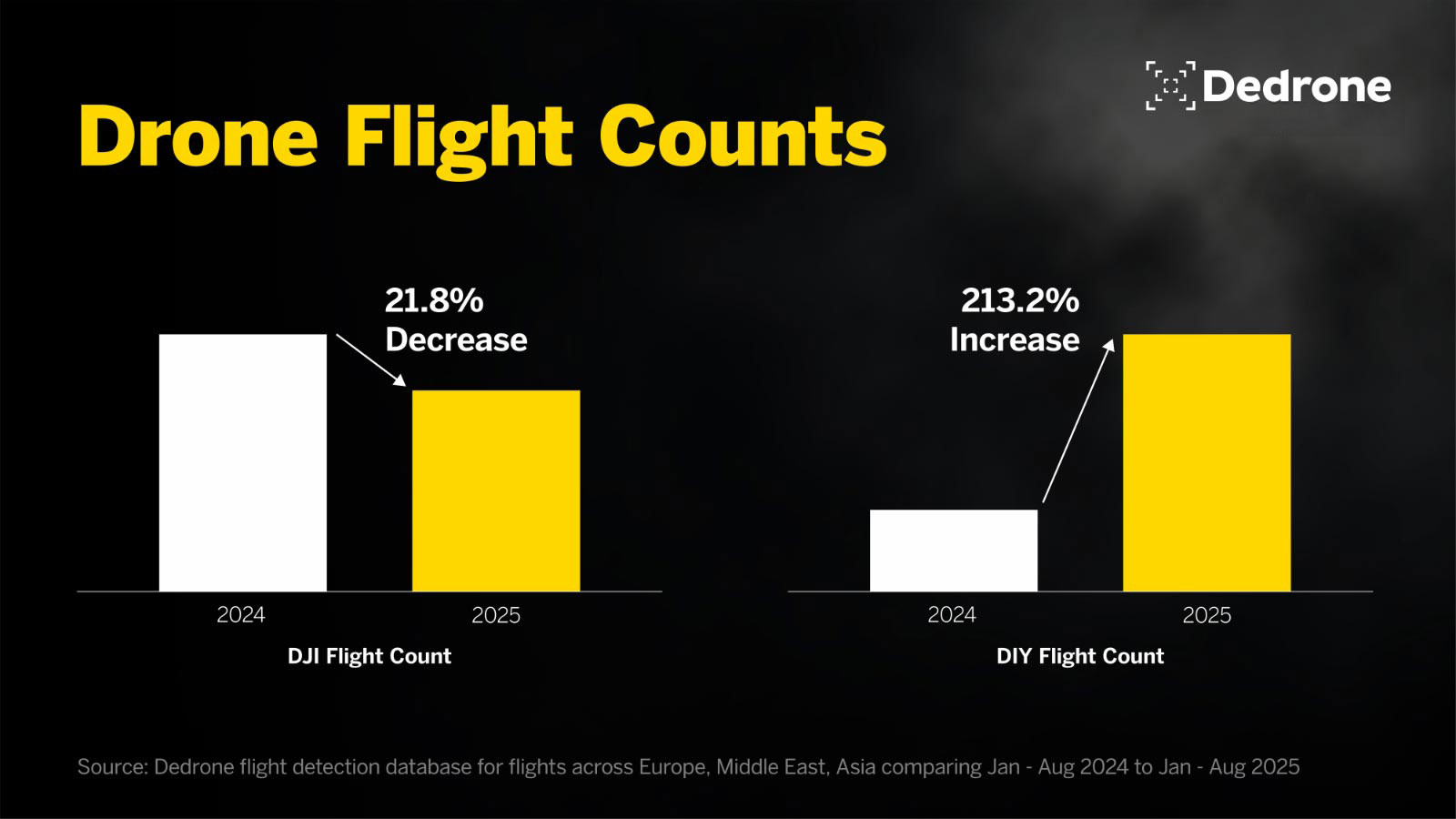

En 2024 (janvier-août), DJI domine également la menace, mais dans une bien plus large mesure. La société DIY s'est développée, tout comme de nombreux autres drones plus petits qui ont gagné des parts de marché. Ce changement vers la diversité indique le rythme rapide de l'évolution des menaces liées aux drones, les pilotes élargissant leurs horizons à d'autres plateformes, plus difficiles à détecter.

Avec cet ensemble restreint mais croissant de plateformes, l'économie du défenseur devient encore plus déséquilibrée s'il ne parvient pas à s'adapter. Considérons.. :

Comme les attaquants peuvent produire et remplacer ces drones en masse pour une fraction du coût nécessaire pour les arrêter, le déséquilibre économique est insoutenable pour les défenseurs.

La concentration dans DJI, Autel et DIY est un problème, mais c'est aussi une opportunité :

À l'heure actuelle, la concentration des détections autour de DJI, Autel et des constructions artisanales semble être une opportunité pour les défenseurs : ajuster les capteurs, optimiser les contre-mesures et concentrer la planification opérationnelle contre près de 95 % des menaces connues. Mais la réalité est plus dure. Dans ce type de guerre, même si les défenses neutralisent la quasi-totalité de ces 95 %, un seul drone qui se faufile peut causer des dégâts considérables. Cette asymétrie ne disparaît pas, elle se déplace simplement. C'est ce qui rend le nouvel espace de combat si inquiétant : les défenseurs ne peuvent pas se permettre de manquer leur coup, ne serait-ce qu'une fois.

Section 3

La guerre des drones évolue à un rythme que les systèmes de défense traditionnels n'ont jamais pu suivre. Ce qui nécessitait autrefois des années de recherche, de prototypage, d'essais et d'acquisition peut désormais être réalisé en quelques mois, voire en quelques semaines, grâce à des composants bon marché, à des chaînes d'approvisionnement mondiales et à des sources de connaissances ouvertes. Il ne s'agit pas seulement d'un changement technologique, mais d'une inversion complète des anciennes règles de la domination aérienne, où la vitesse et l'adaptabilité comptent plus que la taille ou le coût.

Chaque avancée dans le domaine des drones a déclenché une réponse tout aussi créative de la part des défenseurs, qui se sont heurtés à une nouvelle adaptation de la part des attaquants. Les premiers quadcoptères disponibles sur le marché étaient vulnérables au brouillage radio. Les drones préprogrammés ont contourné ce problème en éliminant le besoin d'un signal en direct. Les brouilleurs de GPS sont apparus, et les attaquants ont donc adopté la navigation inertielle pour voler sans guidage par satellite. Puis sont apparus les câbles en fibre optique, qui suppriment totalement les émissions radio et rendent les drones indétectables par les capteurs conventionnels. Le cycle s'est poursuivi avec les drones kamikazes FPV, qui ont transformé la technologie grand public en armes guidées avec précision, et les essaims qui submergent les défenses par leur simple volume.

Ces avancées ne sont plus l'apanage des armées nationales. Grâce aux kits de bricolage, à l'impression 3D et aux marchés mondiaux en ligne, les insurgés, les milices et même les réseaux criminels peuvent se doter de capacités aériennes sophistiquées. Les outils nécessaires, les forums de codage, les pièces détachées grand public et quelques milliers de dollars sont bien plus accessibles que les flottes d'avions à réaction et les pilotes qualifiés qui ont défini la puissance aérienne au cours du siècle dernier et au-delà. La "force aérienne minimale viable" est désormais un projet d'amateur, et cette réalité modifie de façon permanente l'équilibre des forces.

L'intelligence artificielle (IA) dynamise ce cycle. L'IA générative et la simulation contradictoire permettent aux opérateurs de concevoir, de tester et d'affiner de nouvelles tactiques de drones dans des environnements virtuels avant même qu'ils ne volent. Cela signifie que le ciblage autonome, la coordination d'essaims en temps réel et les profils de mission adaptatifs peuvent être développés et déployés BEAUCOUP plus rapidement que la R&D traditionnelle en matière de défense. Les modèles d'IA en libre accès mettent ces capacités à la disposition non seulement des armées, mais aussi des acteurs non étatiques. Bientôt, les drones autonomes pourront ajuster leurs propres itinéraires en cours de vol, répondre aux tentatives de brouillage ou sélectionner d'autres cibles sans aucune intervention humaine.

La rapidité de cette évolution signifie que les gouvernements réagissent souvent à la menace d'hier alors que celle de demain est déjà en vol. Les agences de défense n'ont plus le contrôle exclusif des règles de domination aérienne. L'innovation à faible coût induite par l'IA donne aux adversaires la capacité de défier même les armées les plus avancées, et l'avantage ira à celui qui s'adaptera le plus rapidement. Si les défenseurs ne parviennent pas à suivre ce rythme, le ciel appartiendra au plus agile et non au plus puissant.

L'image ci-dessus provient de Crazyswarm2, un projet open-source de drone swarm AI sur GitHub. Il fournit du code, de la documentation et des exemples qui rendent le vol coordonné de plusieurs drones accessible à toute personne ayant des compétences de base. Ce qui nécessitait autrefois des laboratoires d'État et des budgets de défense peut désormais être appris et déployé par des amateurs ou des groupes armés à l'aide de ressources en ligne gratuites. Ce libre accès accélère la diffusion des tactiques d'essaimage et met des capacités aériennes avancées entre les mains d'acteurs non étatiques.

Section 4

La menace des drones modernes n'est pas seulement différente, elle est plus complexe. Plus de 80 % des 2025 détections effectuées en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ont été identifiées par des systèmes RF, mais le nombre croissant de vols sans RF montre à quel point le défi de la détection évolue rapidement. Les opérateurs utilisent désormais les drones de manière plus variée et plus sophistiquée que jamais :

Au cœur de cette adaptabilité se trouve la modularité, c'est-à-dire la capacité d'échanger des charges utiles, des systèmes de navigation ou des manipulateurs de capteurs pour s'adapter à la mission. Une même cellule peut servir de leurre, de brouilleur et d'arme au cours d'une même opération. Cette polyvalence brouille la frontière entre la guerre cinétique et la guerre non cinétique, ce qui complique la prise de décision et retarde les réponses coordonnées. Les drones ne sont plus seulement des outils de guerre, ce sont des plateformes de perturbation adaptables.

Les fondements de la sécurité traditionnelle de l'espace aérien reposaient sur des menaces déjà connues, telles que des aéronefs rapides à haute altitude, des émissions radio régulières et des signatures radar suffisamment grandes pour se détacher de l'arrière-plan. Les drones rompent avec toutes ces hypothèses. Ils volent bas et lentement, souvent sans signaux RF, et présentent des sections transversales radar aussi petites que celles des oiseaux. C'est important, car la détection des radiofréquences est depuis longtemps l'épine dorsale des opérations CUAS. Lorsque cette colonne vertébrale s'affaiblit, le reste du système est menacé. Un drone silencieux sur le plan des radiofréquences ne se contente pas d'échapper à un seul capteur, il peut créer un angle mort sur l'ensemble d'un réseau de défense. La lutte ne consiste plus seulement à repérer les drones, mais à anticiper les nouvelles configurations avant qu'elles n'apparaissent. Sans ce changement d'état d'esprit, les défenses resteront à la traîne des attaquants qui peuvent changer de forme du jour au lendemain.

Même si les vols sans radiofréquences restent minoritaires à court terme, leur impact est disproportionné. Ils obligent les défenseurs à repenser leur combinaison de capteurs, à recycler leur personnel et à revoir leurs procédures d'intervention. Chaque ajustement prend du temps et des ressources, et c'est précisément ce que les opérateurs hostiles espèrent exploiter.

La baisse des détections de radiofréquences est un avertissement, pas une note de bas de page. Elle indique que les tactiques auxquelles nous sommes confrontés évoluent plus rapidement que de nombreuses défenses ne s'adaptent. Si les stratégies de lutte contre les UAS restent ancrées dans une approche axée sur les radiofréquences, une part croissante de la menace ne sera pas détectée. L'avenir de la défense de l'espace aérien appartiendra à ceux qui peuvent détecter les drones indépendamment des signaux qu'ils émettent.

Section 5

La prochaine génération de menaces liées aux drones sera moins définie par les cellules elles-mêmes que par l'intelligence, la connectivité et les tactiques qui les sous-tendent. Ces systèmes passent déjà du concept au prototype et au champ de bataille à un rythme qui dépasse les cycles traditionnels de politique, de planification et d'acquisition. La prochaine vague de capacités remettra en question à la fois la façon dont nous détectons les drones et la façon dont nous nous en défendons.

Les menaces émergentes se répartissent en trois grandes catégories :

Ces capacités mettent en évidence un changement fondamental : la lutte ne se fera plus contre des drones individuels, mais contre des opérations complexes et multi-domaines couvrant l'air, la surface, la subsurface et la terre, souvent soutenues par une guerre électronique telle que le brouillage, l'usurpation d'identité ou le sabotage numérique. Les défenses conçues pour un seul vecteur de menace échoueront lorsqu'elles seront confrontées à plusieurs vecteurs agissant de concert. L'avantage ira à ceux qui peuvent intégrer les capteurs, les intercepteurs et la prise de décision dans tous les domaines en une ligne de détection intelligente et en réseau, reliée aux systèmes de défense aussi rapidement que la menace évolue. Le champ de bataille de l'avenir appartiendra au camp qui saura s'adapter non seulement aux nouveaux drones, mais aussi à des modes d'utilisation entièrement nouveaux.

Section 6

La menace des drones évolue trop rapidement pour des défenses statiques et limitées au matériel. Dans un espace de combat défini par l'autonomie, le déploiement massif et les tactiques hybrides, l'avantage ira au camp qui saura s'adapter en temps réel. La défense de l'espace aérien dans cette nouvelle ère implique de passer de systèmes rigides à des architectures souples, pilotées par des logiciels, qui se développent et évoluent aussi rapidement que la menace elle-même. La trajectoire à venir rend ce changement inévitable, car les trois forces de l'automatisation, de l'échelle et de l'adaptabilité induite par l'IA redéfinissent l'utilisation des drones et la manière dont les défenses doivent réagir.

Dedrone répond déjà à ces exigences. Nos systèmes sont pilotés par des logiciels d'IA, reposent sur une architecture ouverte et sont conçus pour des stratégies de détection et de réponse en réseau.

Conclusion

L'évolution rapide de la guerre des drones a mis en évidence un fossé grandissant entre les menaces émergentes et les systèmes conçus pour les arrêter. Les défenses aériennes traditionnelles ont été conçues pour une époque différente, caractérisée par des attaques prévisibles lancées par l'État et des plateformes centralisées et coûteuses. L'espace de bataille d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec cela. Les acteurs décentralisés déploient désormais des drones autonomes et bon marché qui se lancent en quelques minutes, échappent à la détection et s'étendent sans effort. Ils peuvent exploiter les angles morts des radars, saturer les défenses avec des essaims et opérer dans la zone grise entre la paix et le conflit ouvert. Dans cet environnement, la vitesse, l'adaptabilité et le contrôle de la boucle d'information sont plus importants que la puissance de feu pure et simple. La sécurisation de l'espace aérien exige des défenses non seulement plus puissantes, mais aussi plus intelligentes, plus rapides et entièrement en réseau.

Gagner ce combat n'est plus une question de jets ou de chars d'assaut. Il s'agit de renseignements en temps réel, de plateformes adaptables et d'itération rapide. La guerre définie par logiciel récompense ceux qui peuvent détecter, décider et agir plus rapidement que la menace. C'est l'avenir que Dedrone est en train de construire :

Les drones ont déjà changé les règles. La défense doit évoluer au même rythme, voire plus rapidement. La prochaine attaque ne commencera pas par un missile, mais par un drone. Les données contenues dans ce rapport sont plus qu'un instantané du présent, c'est un système d'alerte précoce. Les défenses de l'espace aérien doivent passer de la réactivité à la prédiction, en donnant aux opérateurs la capacité de contrer les tactiques de demain avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Dans cinq ans, la question cruciale ne sera pas de savoir si les drones peuvent frapper. Il s'agira de savoir si nous avons agi suffisamment tôt pour les arrêter.

La prochaine ère de la défense de l'espace aérien ne sera pas remportée par ceux qui possèdent le plus grand stock de matériel, mais par ceux qui peuvent s'adapter le plus rapidement. La flexibilité, l'intégration et l'itération en temps réel doivent remplacer les systèmes statiques à vocation unique. Sans ce changement, les défenses resteront à la traîne, regardant la menace de demain prendre forme tout en continuant à réagir à celle d'hier.